ж•°жҚ®еҲҶжһҗпјҡиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҜ”иөӣз»ҸйӘҢиЎЁзҺ°

иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„ж•ҙдҪ“жҜ”иөӣиЎЁзҺ°еҲҶжһҗ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁеӣҪеҶ…зҪ‘зҗғиөӣдәӢдёӯйҖҗжёҗеҙӯйңІеӨҙи§’гҖӮйҖҡиҝҮеҜ№иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹдёҖзі»еҲ—жҜ”иөӣзҡ„ж•°жҚ®иҝӣиЎҢж·ұеәҰеҲҶжһҗпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙжё…жҷ°ең°зңӢеҲ°д»–们еңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„дјҳеҠҝдёҺдёҚи¶іпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁжҜ”иөӣз»ҸйӘҢж–№йқўгҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӨҡдёӘи§’еәҰеҮәеҸ‘пјҢиҜҰз»Ҷи§ЈиҜ»иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҜ”иөӣиЎЁзҺ°пјҢ并йҖҡиҝҮж•°жҚ®жүҫеҮә他们зҡ„дјҳеҠҝе’Ңж”№иҝӣз©әй—ҙгҖӮ

1.1иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„иөӣеӯЈиЎЁзҺ°жҰӮиҝ°

иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁиҝҮеҺ»еҮ дёӘиөӣеӯЈдёӯзҡ„ж•ҙдҪ“иЎЁзҺ°иҫғдёәзЁіе®ҡпјҢе°Ҫ管他们еңЁдёҖдәӣе…ій”®иөӣдәӢдёӯжңӘиғҪзӘҒз ҙ瓶йўҲпјҢдҪҶдҫқ然еұ•зҺ°дәҶејәеӨ§зҡ„жҪңеҠӣгҖӮд»ҺиөӣеӯЈжҖ»дҪ“иЎЁзҺ°жқҘзңӢпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁеҚ•жү“е’ҢеҸҢжү“йЎ№зӣ®дёӯеқҮжңүдёҚе°Ҹзҡ„иҝӣеұ•пјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁеҸҢжү“й…ҚеҗҲж–№йқўпјҢжҲҗз»©зЁіжӯҘжҸҗеҚҮгҖӮ

ж №жҚ®иөӣеӯЈж•°жҚ®з»ҹи®ЎпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁеӨ§еӨҡж•°жҜ”иөӣдёӯпјҢиғңзҺҮдҝқжҢҒеңЁ65%д»ҘдёҠпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁйқўеҜ№е…¶д»–ең°ж–№ејәйҳҹж—¶пјҢ他们еҫҖеҫҖиғҪеӨҹдҫқйқ еӣўйҳҹеҚҸдҪңе’Ңз»ҸйӘҢз§ҜзҙҜиҺ·еҸ–дјҳеҠҝгҖӮдёҚиҝҮпјҢе°Ҫз®ЎжҲҗз»©иҫғдёәзӘҒеҮәпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹдҫқ然еӯҳеңЁдёҖдәӣејұзӮ№пјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁйқўеҜ№й«ҳејәеәҰгҖҒй«ҳеҺӢеұҖйқўзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢиЎЁзҺ°дёҚеҰӮйў„жңҹгҖӮ

1.2жҜ”иөӣз»ҸйӘҢеҜ№жҲҗз»©зҡ„еҪұе“Қ

д»ҺиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҜ”иөӣж•°жҚ®дёӯеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢжҜ”иөӣз»ҸйӘҢеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҪұе“ҚдәҶзҗғйҳҹзҡ„ж•ҙдҪ“иЎЁзҺ°гҖӮеңЁдёҖдәӣеӨ§иөӣдёӯпјҢйҳҹе‘ҳ们з”ұдәҺзјәд№Ҹи¶іеӨҹзҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иөӣз»ҸйӘҢпјҢеёёеёёдјҡеҮәзҺ°зҙ§еј жғ…з»ӘпјҢеҜјиҮҙжҜ”иөӣдёӯзҡ„еӨұиҜҜзҺҮдёҠеҚҮгҖӮж•°жҚ®еҲҶжһҗжҳҫзӨәпјҢеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»зҡ„иЎЁзҺ°е°Өдёәе…ій”®пјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁе…ій”®еұҖйқўдёҠзҡ„иғңзҺҮд»…дёә50%е·ҰеҸіпјҢиҝҷиЎЁжҳҺ他们еңЁйқўеҜ№й«ҳеҺӢеұҖйқўж—¶зҡ„еә”еҸҳиғҪеҠӣе’ҢеҝғзҗҶзҙ иҙЁд»Қжңүеҫ…жҸҗй«ҳгҖӮ

1.3з»ҸйӘҢдё°еҜҢзҡ„зҗғе‘ҳиЎЁзҺ°зӘҒеҮә

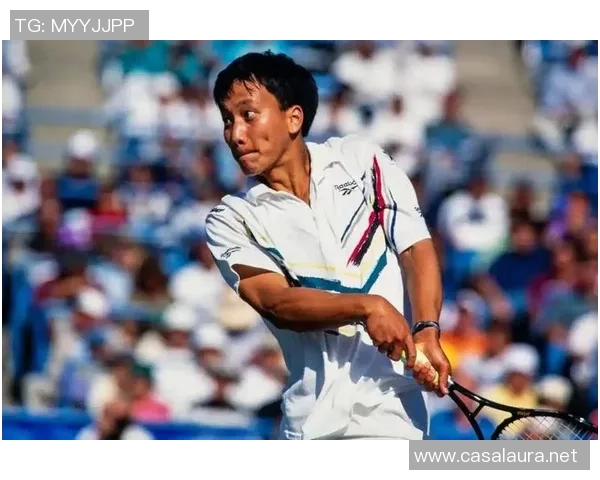

еңЁиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹдёӯпјҢдёҖдәӣз»ҸйӘҢдё°еҜҢзҡ„зҗғе‘ҳиЎЁзҺ°йқһеёёзӘҒеҮәгҖӮдҫӢеҰӮпјҢйҳҹдёӯзҡ„иҖҒе°ҶзҺӢеҒҘпјҢд»–зҡ„жҜ”иөӣз»ҸйӘҢе’ҢжҠҖжҲҳжңҜж°ҙе№іеңЁйҳҹеҶ…е Әз§°дёҖжөҒгҖӮд»Һж•°жҚ®жқҘзңӢпјҢзҺӢеҒҘеңЁеҚ•жү“йЎ№зӣ®дёӯзҡ„иғңзҺҮй«ҳиҫҫ75%пјҢеңЁйқўеҜ№дёҚеҗҢйЈҺж јзҡ„еҜ№жүӢж—¶пјҢд»–иғҪеӨҹеҮӯеҖҹдё°еҜҢзҡ„жҜ”иөӣз»ҸйӘҢиҝӣиЎҢжңүж•Ҳзҡ„еә”еҜ№е’Ңи°ғж•ҙгҖӮ

зҺӢеҒҘеңЁжҜ”иөӣдёӯзҡ„еҝғзҗҶзҙ иҙЁд№ҹйқһеёёзЁіе®ҡгҖӮеңЁеӨҡеңәе…ій”®иөӣдәӢдёӯпјҢд»–иғҪеӨҹдҝқжҢҒеҶ·йқҷпјҢеӨ„зҗҶеӨҚжқӮеұҖйқўпјҢиҝҷдёәиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„ж•ҙдҪ“иЎЁзҺ°еҠ еҲҶдёҚе°‘гҖӮжӯЈжҳҜиҝҷдәӣз»ҸйӘҢдё°еҜҢзҡ„зҗғе‘ҳпјҢеё®еҠ©иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁдёҖдәӣеӨ§иөӣдёӯеҸ–еҫ—дәҶдёҚй”ҷзҡ„жҲҗз»©гҖӮ

1.4е…ій”®ж•°жҚ®еҜ№жҜ”иөӣзӯ–з•Ҙзҡ„еҗҜзӨә

йҖҡиҝҮеҜ№иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹжҜ”иөӣж•°жҚ®зҡ„з»ҶиҮҙеҲҶжһҗпјҢжҲ‘们еҸ‘зҺ°еҮ дёӘе…ій”®ж•°жҚ®еҜ№жҜ”иөӣзӯ–з•ҘжңүзқҖиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„еҪұе“ҚгҖӮиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁејҖеұҖйҳ¶ж®өзҡ„иЎЁзҺ°е°Өдёәе…ій”®гҖӮж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢзҗғйҳҹеңЁз¬¬дёҖзӣҳзҡ„иғңзҺҮй«ҳиҫҫ70%пјҢиҖҢеңЁз¬¬дәҢзӣҳе’Ң第дёүзӣҳзҡ„иғңзҺҮзӣёеҜ№иҫғдҪҺгҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁеҜ№йҳөејәйҳҹж—¶пјҢејҖеұҖйҳ¶ж®өзҡ„еӨұиҜҜеҫҖеҫҖдјҡеҪұе“ҚеҗҺз»ӯжҜ”иөӣзҡ„иө°еҠҝгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҰӮдҪ•еңЁејҖеұҖйҳ¶ж®өдҝқжҢҒзЁіе®ҡзҡ„еҸ‘жҢҘпјҢжҲҗдёәиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹжңӘжқҘйңҖиҰҒи§ЈеҶізҡ„е…ій”®й—®йўҳгҖӮ

зҗғйҳҹеңЁдҪ“иғҪз®ЎзҗҶж–№йқўзҡ„зӯ–з•Ҙд№ҹеҖјеҫ—е…іжіЁгҖӮжҜ”иөӣж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁй•ҝж—¶й—ҙзҡ„жӢүй”ҜжҲҳдёӯпјҢдҪ“иғҪж¶ҲиҖ—иҫғеҝ«пјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁй«ҳжё©жҲ–ж№ҝзғӯеӨ©ж°”дёӢпјҢдҪ“иғҪзҡ„ж¶ҲиҖ—йҖҹеәҰдјҡеҠ еү§гҖӮйҖҡиҝҮж•°жҚ®еҲҶжһҗпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁй•ҝж—¶й—ҙжҜ”иөӣдёӯзҡ„иЎЁзҺ°жңүжүҖдёӢж»‘гҖӮеӣ жӯӨпјҢеҰӮдҪ•з§‘еӯҰеҗҲзҗҶең°з®ЎзҗҶзҗғе‘ҳзҡ„дҪ“иғҪпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁйҮҚиҰҒиөӣдәӢжңҹй—ҙпјҢеҰӮдҪ•иҝӣиЎҢеҗҲйҖӮзҡ„жҒўеӨҚи®ӯз»ғпјҢе°ҶжҳҜиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹжҸҗеҚҮиЎЁзҺ°зҡ„еҸҰдёҖдёӘж–№еҗ‘гҖӮ

ж·ұе…ҘеҲҶжһҗпјҡиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„жҜ”иөӣз»ҸйӘҢж”№иҝӣз©әй—ҙдёҺжңӘжқҘеҸ‘еұ•

2.1жҜ”иөӣз»ҸйӘҢдёҚи¶ізҡ„иЎЁзҺ°еҸҠе…¶ж №жәҗ

иҷҪ然иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁеӣҪеҶ…иөӣеңәдёҠжңүзқҖдёҚй”ҷзҡ„иЎЁзҺ°пјҢдҪҶдёҺдёҖдәӣдё–з•Ңзә§ејәйҳҹзӣёжҜ”пјҢ他们зҡ„жҜ”иөӣз»ҸйӘҢд»Қ然зӣёеҜ№ж¬ зјәгҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁйқўеҜ№й«ҳж°ҙе№ізҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иөӣж—¶пјҢзҗғйҳҹзҡ„еә”еҸҳиғҪеҠӣе’Ңдёҙеңәи°ғж•ҙиғҪеҠӣеёёеёёдёҚи¶ігҖӮйҖҡиҝҮеҜ№еӨҡеңәеӣҪйҷ…жҜ”иөӣзҡ„ж•°жҚ®еӣһйЎҫпјҢеҸ‘зҺ°иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁйқўеҜ№еҺӢеҠӣж—¶зҡ„еӨұиҜҜзҺҮжҳҫи‘—й«ҳдәҺе…¶д»–ејәйҳҹгҖӮ

иҝҷдёҖзҺ°иұЎзҡ„ж №жәҗеҸҜд»ҘеҪ’з»“дёәеҮ дёӘж–№йқўпјҡиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„зҗғе‘ҳеңЁеӣҪйҷ…еӨ§иөӣдёӯзҡ„еҸӮиөӣж¬Ўж•°иҫғе°‘пјҢзјәд№Ҹи¶іеӨҹзҡ„еӣҪйҷ…з»ҸйӘҢгҖӮзҗғйҳҹзҡ„жҜ”иөӣи®ӯз»ғжЁЎејҸе’ҢDBз”өз«һеҝғжҖҒи°ғж•ҙе°ҡжңӘе®Ңе…ЁйҖӮеә”еӣҪйҷ…йЎ¶зә§иөӣдәӢзҡ„й«ҳејәеәҰиҰҒжұӮгҖӮеҶҚиҖ…пјҢйғЁеҲҶе№ҙиҪ»зҗғе‘ҳеңЁжҜ”иөӣдёӯе®№жҳ“еҸ—еҲ°жғ…з»ӘжіўеҠЁзҡ„еҪұе“ҚпјҢзјәд№Ҹжңүж•Ҳзҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮжңәеҲ¶гҖӮ

2.2жҠҖжңҜдёҺжҲҳжңҜзҡ„жҸҗеҚҮз©әй—ҙ

йҖҡиҝҮж•°жҚ®еҲҶжһҗпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁжҠҖжңҜе’ҢжҲҳжңҜж–№йқўд»ҚжңүдёҚе°Ҹзҡ„жҸҗеҚҮз©әй—ҙгҖӮеңЁжҠҖжңҜж–№йқўпјҢе°Ҫз®ЎиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„еҹәзЎҖжҠҖжңҜиҫғдёәжүҺе®һпјҢдҪҶеңЁйқўеҜ№еҸҳеҢ–еӨҡз«Ҝзҡ„жҜ”иөӣзҺҜеўғж—¶пјҢ他们зҡ„йҖӮеә”иғҪеҠӣз•ҘжҳҫдёҚи¶ігҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁзҪ‘еүҚжҺ§еҲ¶е’ҢеҸ‘зҗғзҺҜиҠӮпјҢдёҖдәӣзҗғе‘ҳзҡ„жҠҖжңҜиҝҳжңӘиғҪиҫҫеҲ°йЎ¶е°–ж°ҙе№ігҖӮ

жҲҳжңҜж–№йқўпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹзҡ„ж•ҙдҪ“жҲҳжңҜдҪ“зі»зӣёеҜ№еҚ•дёҖгҖӮеңЁйқўеҜ№ејәж•Ңж—¶пјҢжҲҳжңҜдёҠзҡ„еҸҳеҢ–иҫғе°‘пјҢеҫҖеҫҖдҫқиө–дәҺзҗғе‘ҳдёӘдәәзҡ„еҸ‘жҢҘгҖӮйҖҡиҝҮж•°жҚ®еҲҶжһҗпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеҰӮжһңиғҪеӨҹеңЁиөӣеүҚеҲ¶е®ҡжӣҙжңүй’ҲеҜ№жҖ§зҡ„жҲҳжңҜпјҢ并且еңЁжҜ”иөӣиҝҮзЁӢдёӯж №жҚ®еҜ№жүӢзҡ„еҸҳеҢ–еҒҡеҮәеҸҠж—¶и°ғж•ҙпјҢе°ҶиғҪеӨҹеңЁжңӘжқҘзҡ„жҜ”иөӣдёӯеҸ–еҫ—жӣҙеӨҡзҡ„иғңеҲ©гҖӮ

2.3жҸҗеҚҮжҜ”иөӣз»ҸйӘҢзҡ„зӯ–з•Ҙе»әи®®

й’ҲеҜ№иҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁжҜ”иөӣз»ҸйӘҢж–№йқўзҡ„дёҚи¶іпјҢжҲ‘们жҸҗеҮәд»ҘдёӢеҮ зӮ№жҸҗеҚҮе»әи®®пјҡ

еўһеҠ еӣҪйҷ…жҜ”иөӣжңәдјҡпјҡйҖҡиҝҮдёҺдё–з•Ңзә§ејәйҳҹзҡ„еӨҡж¬ЎдәӨжүӢпјҢеё®еҠ©зҗғе‘ҳз§ҜзҙҜжӣҙеӨҡзҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иөӣз»ҸйӘҢгҖӮиҝҷдёҚд»…жңүеҠ©дәҺзҗғе‘ҳзҡ„жҠҖжңҜжҸҗеҚҮпјҢиҝҳиғҪеӨҹжҸҗй«ҳ他们зҡ„еә”еҸҳиғҪеҠӣе’ҢеҝғзҗҶзҙ иҙЁгҖӮ

ејәеҢ–еҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғпјҡеңЁжҜ”иөӣи®ӯз»ғдёӯеҠ е…ҘеҝғзҗҶзҙ иҙЁи®ӯз»ғзҺҜиҠӮпјҢеё®еҠ©зҗғе‘ҳеӯҰдјҡеңЁй«ҳеҺӢзҺҜеўғдёӢдҝқжҢҒеҶ·йқҷгҖҒзЁіе®ҡеҸ‘жҢҘпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁе…ій”®ж—¶еҲ»зҡ„еҝғзҗҶи°ғиҠӮгҖӮ

еӨҡж ·еҢ–жҲҳжңҜи®ӯз»ғпјҡеңЁжҲҳжңҜеұӮйқўпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹйңҖиҰҒжӣҙеҠ жіЁйҮҚжҲҳжңҜзҡ„еӨҡж ·еҢ–е’ҢзҒөжҙ»жҖ§гҖӮйҖҡиҝҮжЁЎжӢҹдёҚеҗҢеҜ№жүӢе’ҢжҜ”иөӣжғ…еўғпјҢжҸҗеҚҮзҗғе‘ҳзҡ„жҲҳжңҜжү§иЎҢиғҪеҠӣе’Ңеә”еҸҳиғҪеҠӣгҖӮ

2.4жңӘжқҘеҸ‘еұ•еұ•жңӣ

йҡҸзқҖиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹеңЁеӣҪеҶ…иөӣеңәдёҠйҖҗжӯҘз§ҜзҙҜз»ҸйӘҢпјҢжңӘжқҘ他们жңүжңӣеңЁеӣҪйҷ…иөӣеңәдёҠеӨ§ж”ҫејӮеҪ©гҖӮйҖҡиҝҮдёҚж–ӯз§ҜзҙҜжҜ”иөӣз»ҸйӘҢгҖҒжҸҗеҚҮжҠҖжңҜж°ҙе№іе’ҢжҲҳжңҜиғҪеҠӣпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹжңүжңӣеңЁжңӘжқҘзҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иөӣдёӯжҲҗдёәејәжңүеҠӣзҡ„з«һдәүиҖ…гҖӮзӣёдҝЎеңЁдёҚд№…зҡ„е°ҶжқҘпјҢиҘҝе®үзҪ‘зҗғйҳҹе°ҶйҖҡиҝҮж•°жҚ®еҲҶжһҗдёҺдёҚж–ӯеҠӘеҠӣпјҢе®һзҺ°жӣҙеӨ§зҡ„зӘҒз ҙпјҢиҝҺжҺҘеұһдәҺ他们зҡ„иҫүз…Ңж—¶еҲ»гҖӮ